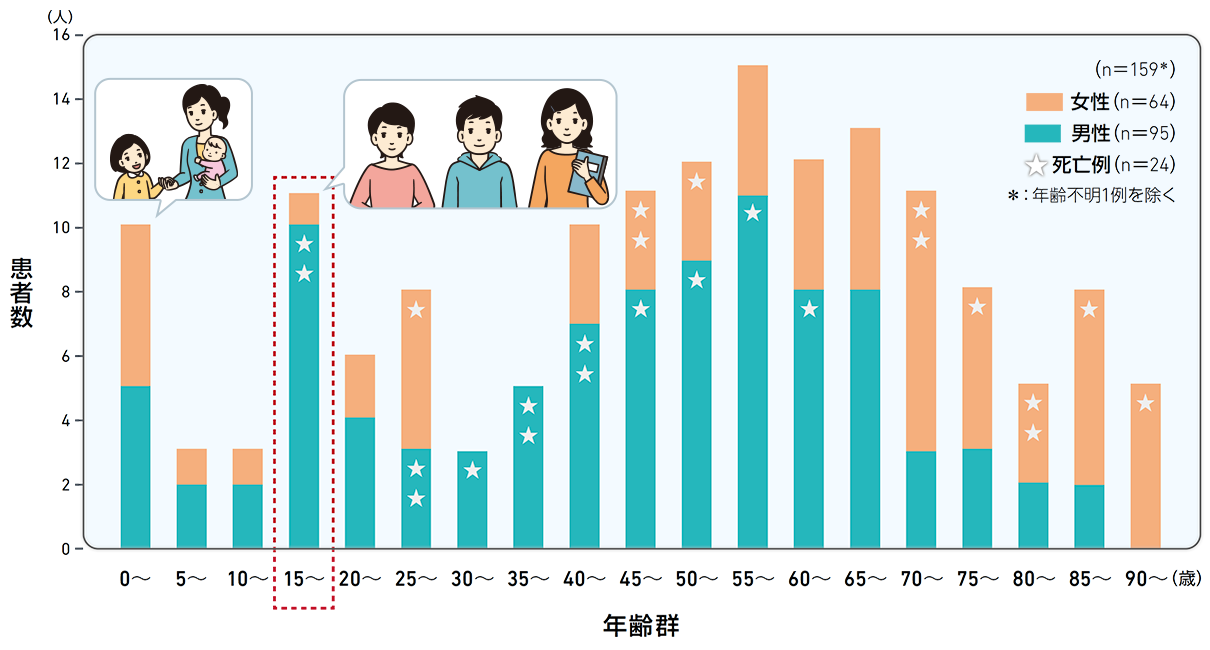

日本では、15~19歳にも発症のピークがみられます。

日本国内の報告によると、侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD)は0~4歳の乳幼児と10代後半の思春期も発症数が多いことがわかっています※1。

なぜ、10代後半での感染が多いの?

髄膜炎菌感染症は、人と人が近い距離で長い時間集まる場所で感染が広まりやすく、例えば学生寮、クラブ活動での合宿など狭い空間での共同生活で感染リスクが高まると考えられます。実際、国内においては、高校の寮内での集団感染が報告されています。また、髄膜炎菌は、唾液を介して感染するため、親子や友人、恋人など親しい関係のあいだでは、食器類の共有、ペットボトルの回し飲み、キスなどにより感染するリスクがあります※2。このように、髄膜炎菌の感染リスクは、10代後半のなにげない日常生活の中に潜んでいるのです。

関連情報

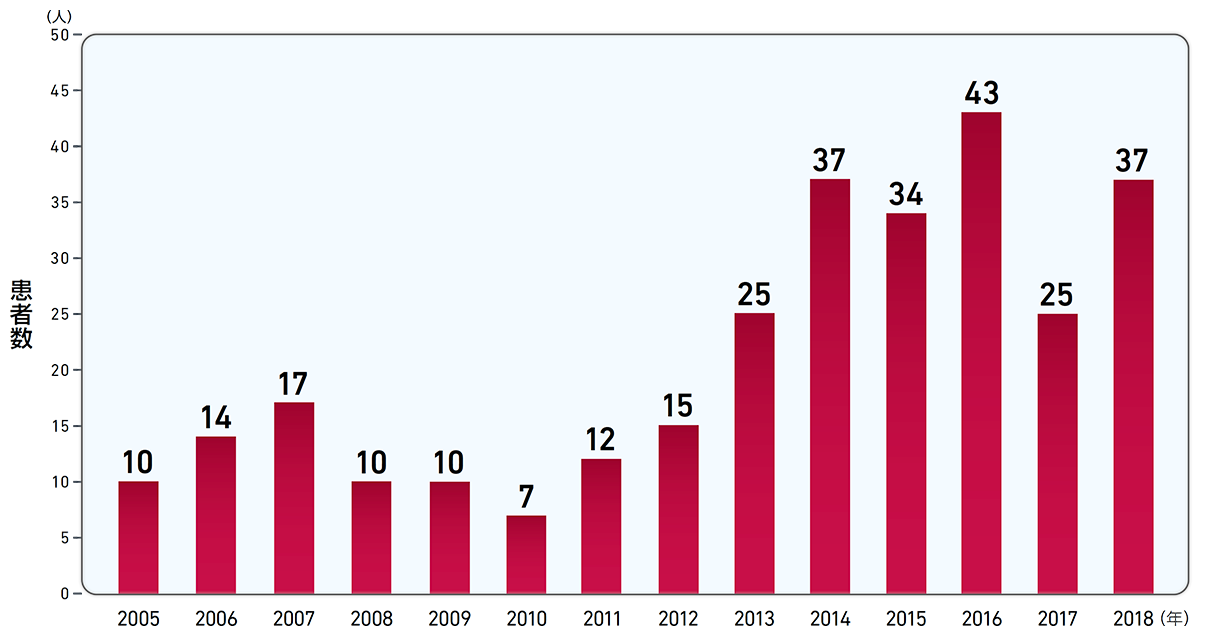

日本でも侵襲性髄膜炎菌感染症の発症者が毎年報告されています。

日本では、第二次世界大戦直後には年間4,000人を超える髄膜炎菌性髄膜炎の報告がありました。近年では、報告されている発症数は多くないものの、毎年、発症者が報告されており、2018年の報告数は37例でした※3。感染例が減ったとはいっても、致死率は19%と高いため※4、けっして油断できる状況ではありません。

More Information

2013年4月1日から、5類感染症の「髄膜炎菌性髄膜炎」は「侵襲性髄膜炎菌感染症」に変更され、医師は患者さんを侵襲性髄膜炎菌感染症と診断した場合、7日間以内に届け出る必要がありました。この届け出の基準は2015年に改正され、現在では診断後直ちに患者さんの名前や住所を届け出ることが定められています※5。

から移動しようとしています。

から移動しようとしています。